【備忘録】micro:bitで外部センサーを自在に操る方法💡

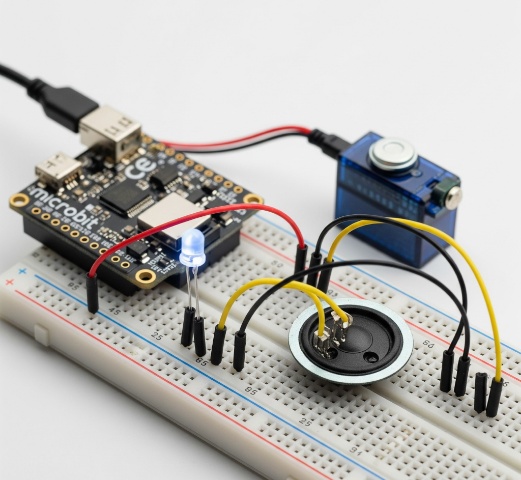

「micro:bitって単体だと何ができるの?」そう思ってませんか?実は、ちょっとした拡張基板を使えば、可能性は無限大!今回は、僕が試して感動した外部センサーやモーターの接続方法を、サクッとまとめました。

🦸♂️ 救世主は「DFロボット サーボコントローラー」

外部機器を繋ぐための拡張基板は色々ありますが、僕が使って便利だったのは、DFロボットのサーボコントローラー(型番: DFR0548)です。これが本当に優秀で、マイクロビットのI/Oを9個も使える上に、以下のような複数のモーターを同時に接続できます。

- サーボモーター:8個

- DCモーター:4個

- ステッピングモーター:2個

しかも、お値段も2,000円前後と手頃!DCモーターも繋げられる拡張基板は意外と少ないので、これは本当にありがたいです。

—

🔌 センサー接続の基本テクニック

モーターだけでなく、他のセンサーも簡単に繋げます。特別な拡張機能は必要なく、MakeCodeの「高度なブロック」にある「入出力端子」と「シリアル通信」だけでOKです。具体的な接続方法を見ていきましょう。

🔊 外部スピーカー

まず、MakeCodeの「音楽」カテゴリーから「内蔵スピーカーをオフにする」ブロックを置きます。たったこれだけで、自動的にP0端子が外部スピーカーの出力に切り替わります。あとは「メロディーを鳴らす」などのブロックを組み合わせるだけで、P0に繋いだスピーカーから音が鳴ります。

—

💡 LEDライト

LEDの点灯も超簡単!「入出力端子」にある「デジタルで出力する」ブロックを使います。端子を選んで、値を1にすればLEDが点灯、0にすれば消灯します。

—

☀️ 光センサーやマイクなどのデータ取得

光センサーや赤外線センサー、マイクなどからデータを読み取る場合は、「シリアル通信」ブロックが便利です。一番シンプルなのは「シリアル通信 名前と数値を書き出す」ブロック。例えば、光センサーで明るさを測る場合、名前を「light」とし、値に「アナログ値を読み取る」ブロックを繋ぎます。

シリアル通信 名前「light」と 数値 アナログ値を読み取る P0

これをmicro:bitに書き込むと、シミュレーター画面の下にある「データを表示(デバイス)」ボタンから、リアルタイムで測定データを確認できます。もちろん、CSVやテキストファイルとして保存することも可能です。

—

⚙️ モーターの制御

先ほどのDFロボット基板をフル活用するために、MakeCodeで「https://github.com/DFRobot/pxt-motor」という拡張機能を読み込みます。この拡張機能を追加すると、モーター制御が驚くほどシンプルになります。

日本語化してくださった方がいらっしゃいました。日本語で拡張機能を使いたい場合はこちらです。「https://scramble-robot.github.io/DFR0548-Japanese/」

- DCモーター:

DF-Driverブロックの中にあるMOTOR、dir(方向)、SPEEDを設定するだけで、前進や後退を制御できます。 - サーボモーター:

servoブロックで角度(degree)を設定するだけで、簡単に動かせます。